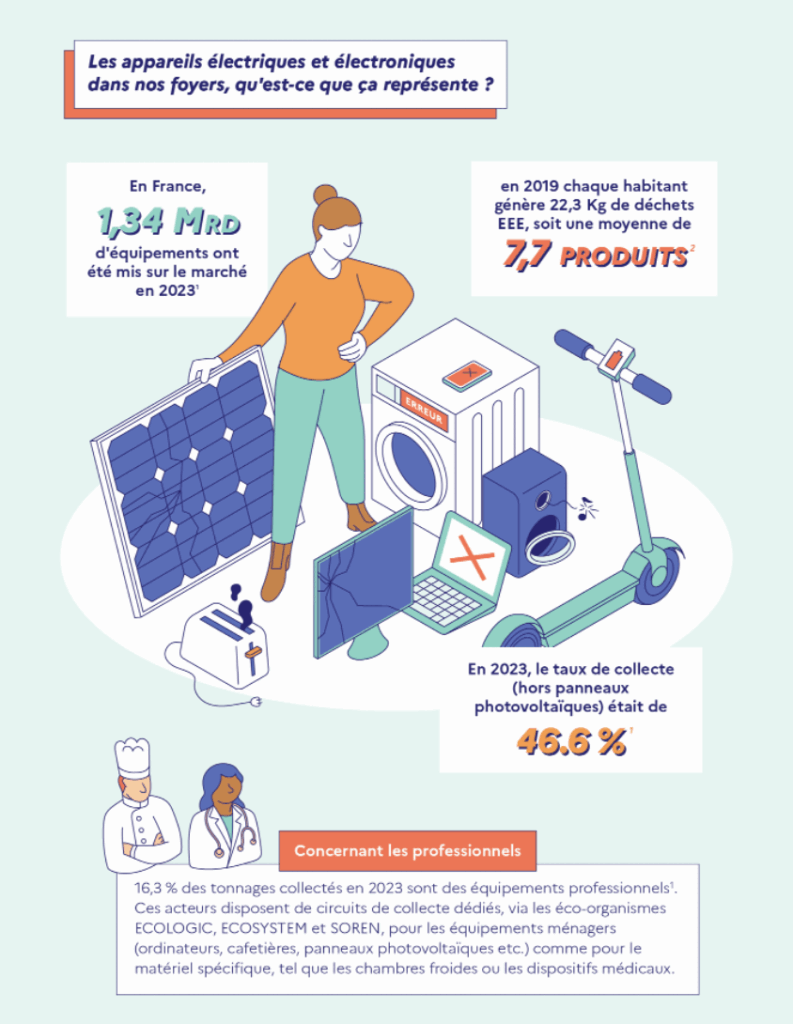

Les équipements électriques et électronique(EEE) sont tous les produits qui ont besoin d’un courant électrique ou de champs électromagnétiques pour fonctionner. Par exemple : smartphone, e-cigarettes, petits et gros électroménagers, climatiseurs, enceintes, vélos électriques, panneaux photovoltaïques… En fin de vie, ces équipements doivent être triés et collectés par des filières spécifiques.

34 : c’est le nombre d’équipements électriques et électroniques que les Français pensent posséder en moyenne par foyer. Mais en réalité, ils en possèdent près de 100.

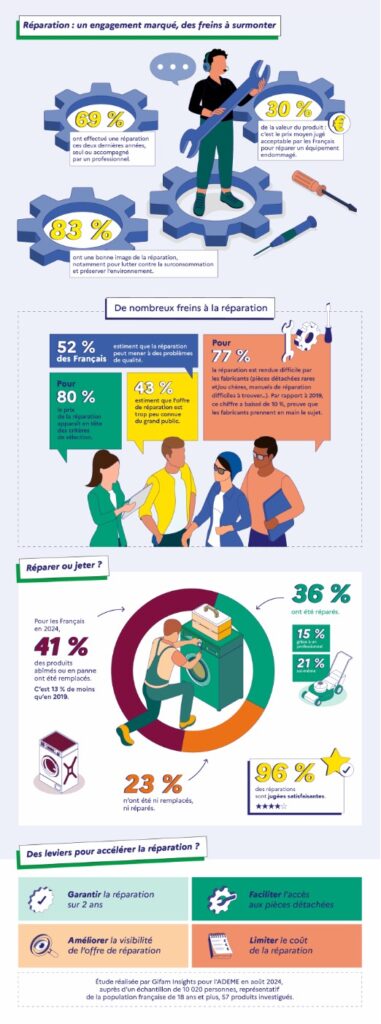

Avant l’achat, il faut se poser les bonnes questions. Privilégier l’occasion ou le neuf durable et de qualité, la location ou l’emprunt lorsque c’est possible. Pour faire le bon choix, aidez-vous des indices de réparabilité et durabilité

Au quotidien, entretenir et réparer ses équipements, par exemple grâce au bonus réparation.

Lorsque l’équipement est usagé, vous pouvez vous tourner vers les structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour qu’il soit reconditionné et réemployé.

Lorsque l’équipement n’est plus utilisable, il doit être collecté par un prestataire agréé (ne pas faire de dépôts sauvages). Il sera alors dépollué (récupération des fluides, piles, batteries, etc…) puis valorisé (recyclage, récupération de pièces détachées ou valorisation énergétique).

Pour trouver toutes les solutions, rendez-vous sur quefairedemesdechets.ademe.fr : un assistant au tri vous indiquera où réparer, donner ou revendre vos objets en bas de chez vous.

Qui gère les équipements en fin de vie ?

42,8% de la collecte est assurée par les collectivités, dans les déchetteries notamment

41,4% par des gestionnaires de déchets, les entreprises, les éco-organismes

13,2% par les distributeurs

2,5% par d’autres acteurs de l’ESS

Ce qui n’est pas collecté :

- La filière illégale : entreprises frauduleuses pas en lien avec les éco-organismes

- Les erreurs de tri vers les ordures ménagères ou les emballages

- Les incivilités (dépôts sauvages)

- Le stockage par les Français inquiets de ce que pourraient devenir leurs données (numérique)

En savoir plus